“Le parole tra noi leggere”, questo è il titolo della XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino, omaggio al libro di Lalla Romano, che invita a riflettere sul linguaggio come ponte tra persone, generazioni e culture, parole come veicoli di memoria e dialogo. La seconda edizione sotto la guida di Annalena Benigni conferma il successo dell’anno scorso ed il carosello dei numeri lo dimostra: 231.000 visitatori, 977 spazi espositivi, 70 sale, più di 3000 eventi fra Lingotto e Salone Off, con il 49% dei visitatori under 35. Ma non solo, presente su tutti i canali media il Salone è stato raccontato da 10.296 articoli, 1256 passaggi fra radio e tv, accogliendo un esercito di più di 2000 blogger e influencer. Sui social il racconto di questa edizione si è snodato tra presentazioni, vlog, video-guide e altre iniziative per narrare l’atmosfera del Salone raggiungendo ben 7,8 milioni di persone con circa 725 mila interazioni.

Una sequela di numeri che può stordire ma che evidenzia la grande copertura ed organizzazione di una kermesse particolarmente strategica per la città piemontese e non solo, un potente volano che promuove la cultura del panorama italiano ed europeo.

La leggerezza è stata la lente attraverso cui sono state osservate la letteratura, le relazioni e la complessità del mondo.

Il tema dell’edizione è stato una chiave di lettura del presente i cui grandi filoni, che hanno attraversato questa edizione del Salone – le genealogie femminili, gli sguardi sul presente, sul passato e verso la vita interiore, le famiglie e le relazioni – hanno contribuito a rispondere alle sollecitazioni della contemporaneità. Le grandi pagine della letteratura sono così divenute uno strumento importante per orientarsi nel futuro.

Tanti e variegati sono stati gli ospiti di fama internazionale che hanno animato il Salone con incontri e stimolanti dibattiti, da Émmanuel Carrère, Mircea Cărtărescu, Joël Dicker a Yasmine Reza, Jean Reno, il cardinale Matteo Zuppi e Gianluigi Buffon passando per Alessandro Barbero, Ornella Vanoni, Toni Servillo e molti altri.

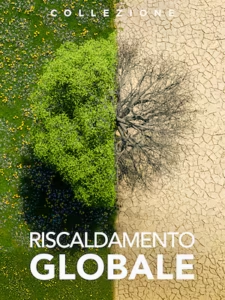

Confermando l’attenzione del Salone al tema della sostenibilità ambientale anche quest’anno sono state ampliate le iniziative sulla sostenibilità della passata edizione: è ritornato il progetto Il Bosco degli Scrittori di Aboca Edizioni con una collezione di semi da ogni parte del mondo e 40 eventi, dalle presentazioni ai laboratori per le scuole, dedicati alla cultura ambientale e al rapporto fra letteratura, natura e cultura.

Il Bosco è stato anche il teatro di un progetto di ricerca sviluppato con il National Biodiversity Future Center (NBFC), finanziato dall’Unione Europea, per valutare in che modo il verde possa portare benefici negli spazi indoor. Gli alberi e le piante con cui è stato realizzato il Bosco sono stati in seguito messi a dimora in aree verdi italiane.

Gli eventi legati ai temi della sostenibilità sono stati valorizzati nel programma, impreziositi dalla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che ha partecipato all’incontro “Youth4Climate e Cooperazione per la Sostenibilità – Verso COP30” al fine di promuovere il ruolo dei giovani nelle politiche ambientali, energetiche e di sviluppo sostenibile, dal cui palco il ministro ha confermato l’impegno italiano nel sostenere le nuove generazioni come protagoniste della transizione ecologica ed energetica globale. “Adesso –ha dichiarato il ministro – lo sguardo è rivolto in avanti, in vista della COP30, perché il messaggio dei giovani sia parte integrante della diplomazia climatica italiana.”

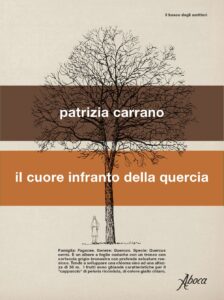

“Il cuore infranto della quercia” di Patrizia Carrano, Aboca Edizioni

“La amo. La abbraccio, la stringo, sento sulla mia guancia la sua ruvida forza, e mi emoziono.

“La amo. La abbraccio, la stringo, sento sulla mia guancia la sua ruvida forza, e mi emoziono.

[…] Sì, la amo. E lei ama me. Ritta, silenziosa, protettiva.”

Si apre così l’ultimo libro di Patrizia Carrano, giornalista e scrittrice, con una dichiarazione d’amore. Un amore particolare e anti convenzionale, quello che lega la protagonista Carlotta, libraia e traduttrice con un passato da studiosa di lupi, ad una secolare quercia secolare. Carlotta è una donna di mezza età/adulta/matura/ di cinquant’anni, in quell’età forte, in cui ancora dare una sterzata all’esistenza, “un’età in cui si coltiva l’illusione di conoscersi”. Tuttavia, un giorno, passeggiando nel suo bosco alla ricerca del suo riparo spirituale, della sua cattedrale arborea, si trova davanti al desolante abbattimento dell’amato albero. In quel momento qualcosa in lei si rompe, la profonda tristezza esplode mutando in un dolore lancinante al petto.

Tradita dal suo cuore faticatore, viene portata di corsa in ospedale prima in rianimazione poi in reparto, dove le verrà diagnosticata la ‘Sindrome del cuore infranto’. Il dolore per la perdita della sua quercia, simbolo di un legame indissolubile fra uomo e natura raccontato fra le righe del libro darà a Carlotta darà la possibilità, dal letto d’ospedale, di ripercorrere, in cinque giorni, tutta la sua vita, le scelte, le difficolta e di dolori che l’hanno segnata: il difficile rapporto con la madre, l’amore di una vita, i timori della gravidanza, i lutti. Affrontando traumi e angosce del passato per ritrovare la forza di sfidare una sorte che le si è accanita contro, la forza di andare avanti.

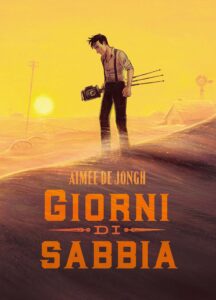

“Giorni di sabbia” di Aimée de Jongh, Coconino Press

La celebre graphic novelist Aimée de Jongh firma una nuova opera, una graphic novel che narra la storia di John, giovane ed entusiasta fotografo nella New York degli anni ‘30, inviato dal governo federale nel cuore degli Stati Uniti per “raccontare l’America agli americani”. Incaricato di raccontare in foto la vita nelle Grandi Pianure dell’Oklahoma e il fenomeno della Dust Bowl, si scontrerà con una realtà feroce, che lo travaglierà profondamente, mettendolo alla prova in una terra in cui i drammi si intrecciano e che si trova ad affrontare la contemporaneità di diverse catastrofi: il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, invasioni di conigli e cavallette, incessanti tempeste di sabbia causate dall’uso di tecniche sbagliate in agricoltura e di anni senza piogge. In quelle difficilissime condizioni molti non avevano altra scelta che constatare le perdite e lasciare le loro terre. Una storia inventata ma basata su fatti storici, dove le persone cercarono di salvare le loro case dalla sabbia in quella desolazione polverosa, un’impresa quasi disperata. Sullo sfondo della Grande Depressione viene “disseppellito” il racconto doloroso degli esuli che partono lasciando tutto dietro di sé, e di coloro che resistono, nell’attesa di una Natura che si prende tutto: dalle case alla quotidianità, agli affetti. Esistenze intere ricoperte da una coltre di sabbia che non lascia nulla, se non meri scampoli di esistenza, case, tombe, fattorie, oramai albergo di desolazione. Una vita che combatte contro una morte granulosa, che si infiltra ovunque, fra notti di polvere e giorni di sabbia.

La celebre graphic novelist Aimée de Jongh firma una nuova opera, una graphic novel che narra la storia di John, giovane ed entusiasta fotografo nella New York degli anni ‘30, inviato dal governo federale nel cuore degli Stati Uniti per “raccontare l’America agli americani”. Incaricato di raccontare in foto la vita nelle Grandi Pianure dell’Oklahoma e il fenomeno della Dust Bowl, si scontrerà con una realtà feroce, che lo travaglierà profondamente, mettendolo alla prova in una terra in cui i drammi si intrecciano e che si trova ad affrontare la contemporaneità di diverse catastrofi: il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, invasioni di conigli e cavallette, incessanti tempeste di sabbia causate dall’uso di tecniche sbagliate in agricoltura e di anni senza piogge. In quelle difficilissime condizioni molti non avevano altra scelta che constatare le perdite e lasciare le loro terre. Una storia inventata ma basata su fatti storici, dove le persone cercarono di salvare le loro case dalla sabbia in quella desolazione polverosa, un’impresa quasi disperata. Sullo sfondo della Grande Depressione viene “disseppellito” il racconto doloroso degli esuli che partono lasciando tutto dietro di sé, e di coloro che resistono, nell’attesa di una Natura che si prende tutto: dalle case alla quotidianità, agli affetti. Esistenze intere ricoperte da una coltre di sabbia che non lascia nulla, se non meri scampoli di esistenza, case, tombe, fattorie, oramai albergo di desolazione. Una vita che combatte contro una morte granulosa, che si infiltra ovunque, fra notti di polvere e giorni di sabbia.

Una graphic novel che è un inno alla resilienza umana, capace di stringersi anche nelle peggiori avversità, ma anche un monito del fragile equilibrio che connette uomo e natura, e di quali terribili eventi si possono verificare se questo viene rotto.

Il fenomeno della Dust Bowl ebbe fine nel 1939 con il ritorno delle piogge, grazie a nuove tecnologie agricole, polvere e sabbia nelle pianure diminuirono notevolmente, tuttavia gli ecologi temono che questo fenomeno potrebbe verificarsi di nuovo oggi anche a causa del riscaldamento terrestre.

“Ritrovare l’umano. Perché non c’è sostenibilità senza Health, Human e Happiness” di Massimo Lapucci e Stefano Lucchini, Baldini+Castoldi

Una riflessione a tutto campo dove la sostenibilità è ridefinita, in senso esteso e rinnovato, come valore umanistico e relazionale. Innervando la visione degli autori che li spinge ad una approfondita analisi economica, sociologica, antropologica e operativa del modello ESG (Environmental, Social, Governance). Un modello nato per integrare criteri di responsabilità sociale e ambientale nella finanza e nelle imprese, accusato oramai di esser divenuto un semplice slogan aziendale, riducendosi ad un arido sistema di parametri prestazionali, un’etichetta, un “riduzionismo aziendalistico”, la cui disfunzione è sintomo di un intero sistema economico-finanziario che ignora la dimensione umana e culturale.

Una riflessione a tutto campo dove la sostenibilità è ridefinita, in senso esteso e rinnovato, come valore umanistico e relazionale. Innervando la visione degli autori che li spinge ad una approfondita analisi economica, sociologica, antropologica e operativa del modello ESG (Environmental, Social, Governance). Un modello nato per integrare criteri di responsabilità sociale e ambientale nella finanza e nelle imprese, accusato oramai di esser divenuto un semplice slogan aziendale, riducendosi ad un arido sistema di parametri prestazionali, un’etichetta, un “riduzionismo aziendalistico”, la cui disfunzione è sintomo di un intero sistema economico-finanziario che ignora la dimensione umana e culturale.

Da questa constatazione prende vita la proposta degli autori, dell’intero saggio: far evolvere tale modello in ESG+H, dove la H sta per Health, Human e Happiness. Un cambio di paradigma per una necessaria rifondazione culturale che metta al centro la persona e la sua dignità. Uno schema rinnovato che misurerà non solo l’efficienza ma anche senso, relazioni e felicità collettiva attraverso tali dimensioni per portare benefici effettivi. Il concetto di Health affrontato in modo complessivo e visto come diritto universale, comprendendo anche condizioni ambientali, lavorative e psicologiche che incidono sulla qualità della vita, la Salute è letta come indicatore di una società in equilibrio senza cui una vera sostenibilità non può esistere.

L’aspetto Human richiama alla necessità di un nuovo umanesimo che risponda a processi economici disumanizzati, rivendicando il valore intrinseco della persona, una strategia culturale e politica che armonizzi innovazione, rispetto, produttività e relazioni umane. Happiness, la felicità si inserisce in questo dibattito non come emozione soggettiva, ma come indicatore di benessere integrale: sociale, psicologico e ambientale. Riconosciuta ormai a livello internazionale come parametro legittimo di valutazione politica, viene integrato in quanto un territorio è sostenibile solo se favorisce relazioni di qualità, senso di appartenenza, speranza.

All’analisi del presente si aggiunge anche una prospettiva storica che permette di capire le radici profonde della Sostenibilità, un processo culturale che nasce con l’Illuminismo e la sua critica sociale. Svariati sono stati gli scrittori che hanno affrontato il tema, da Parini e la sua ode sulla Salubrità dell’Aria a Dickens, fustigatore di una inumana Londra ottocentesca, passando per l’Émile di Rousseau. Una prospettiva che trova la sua “origine” nella prima rivoluzione industriale, momento di frattura che segna un punto di svolta nella relazione tra uomo e natura rompendo/riconfigurando l’equilibrio preesistente.

“Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: cosa dobbiamo sapere” di Gianluca Ruggeri, Editori Laterza

Nel suo libro Le energie del mondo Gianluca Ruggeri, docente all’Università dell’Insubria, offre un quadro lucido e completo sulle dinamiche energetiche globali. Partendo dalla consapevolezza storica di come carbone, petrolio e gas hanno reso possibile lo sviluppo industriale e il benessere odierno, è significativo notare che ancora oggi, oltre l’80% dell’energia primaria mondiale proviene da combustibili fossili. Tuttavia. tale modello genera una vulnerabilità nelle società moderne esponendole a instabilità geopolitiche, shock energetici e conflitti per le risorse. Fonti controllate da un sistema economico centralizzato gestito da una ristretta cerchia di attori, dai grandi operatori globali alle nazioni produttrici. L’autore dedica poi un focus all’Italia evidenziando come il dibattito energetico sia incapace di evolvere in quanto condizionato da interessi economici consolidati che spingono per mantenere lo status quo, senza analizzare i dati reali sulla composizione del mix energetico e con una opinione pubblica non preparata a scelte lungimiranti e spesso preda di paure o entusiasmi, una condizione che rende la transizione più difficile e più lenta.

Nel suo libro Le energie del mondo Gianluca Ruggeri, docente all’Università dell’Insubria, offre un quadro lucido e completo sulle dinamiche energetiche globali. Partendo dalla consapevolezza storica di come carbone, petrolio e gas hanno reso possibile lo sviluppo industriale e il benessere odierno, è significativo notare che ancora oggi, oltre l’80% dell’energia primaria mondiale proviene da combustibili fossili. Tuttavia. tale modello genera una vulnerabilità nelle società moderne esponendole a instabilità geopolitiche, shock energetici e conflitti per le risorse. Fonti controllate da un sistema economico centralizzato gestito da una ristretta cerchia di attori, dai grandi operatori globali alle nazioni produttrici. L’autore dedica poi un focus all’Italia evidenziando come il dibattito energetico sia incapace di evolvere in quanto condizionato da interessi economici consolidati che spingono per mantenere lo status quo, senza analizzare i dati reali sulla composizione del mix energetico e con una opinione pubblica non preparata a scelte lungimiranti e spesso preda di paure o entusiasmi, una condizione che rende la transizione più difficile e più lenta.

La parte centrale del testo esplora le energie rinnovabili: eolico e fotovoltaico vengono presentati come realtà ormai affermate in Europa, capaci di superare carbone e gas in termini di produzione annua, ma ancora percepite come marginali. Sottolinea l’urgenza di sostenerle con una pianificazione seria, reti di accumulo efficienti e incentivi a livello comunitario. Insieme ad una disamina sulle fonti rinnovabili, è affrontato con realismo anche il tema del nucleare, i cui vantaggi nelle emissioni sono bilanciati da costi, tempi di costruzione, rischi e scorie che ne fanno una risposta parziale. Questo non potrà, da solo, sostituire i fossili in tempi utili ma va integrato in una strategia variegata di fonti energetiche.

Ruggeri afferma che la transizione non è solo un processo tecnologico ma politico, con interventi normativi forti: regolamentazioni stringenti per i maggiori inquinatori, investimenti pubblici e meccanismi di redistribuzione. Per cui chi inquina di più deve finanziare energia pulita e resilienza, per costruire un modello sostenibile ed equo. Le energie del mondo si propone come un testo di cittadinanza ambientale: smontando miti e raccontando numeri reali chiama a costruire un sistema che riduca non solo le emissioni ma anche disuguaglianze e dipendenze.

“Un mondo senza api: breve storia di un disastro annunciato e tentativi di resistenza” di Marco Valsesia, Longanesi

L’autore presenta l’apicoltura come una “vocazione” che pone gli apicoltori in prima linea nel monitoraggio del clima. Le api, sentinelle del benessere terrestre, reagiscono immediatamente alle mutazioni dell’habitat, segnalando l’impoverimento delle fioriture e lo stress ambientale. Al centro del saggio c’è l’“equilibrio fragilissimo” dell’alveare: le stagioni “impazzite” compromettono ogni fase vitale, dal glomere invernale alla bottinatura primaverile. Inverno prolungato o primavere precoci forzano le api a consumare più riserve e a spostarsi su fioriture non ancora pronte, indebolendo la colonia. Questo delicato bilanciamento climatico agisce in sinergia con altri fattori di stress, causando fino al 40 % di perdite annuali e rendendo ogni stagione una sfida per la sopravvivenza degli alveari.

L’autore presenta l’apicoltura come una “vocazione” che pone gli apicoltori in prima linea nel monitoraggio del clima. Le api, sentinelle del benessere terrestre, reagiscono immediatamente alle mutazioni dell’habitat, segnalando l’impoverimento delle fioriture e lo stress ambientale. Al centro del saggio c’è l’“equilibrio fragilissimo” dell’alveare: le stagioni “impazzite” compromettono ogni fase vitale, dal glomere invernale alla bottinatura primaverile. Inverno prolungato o primavere precoci forzano le api a consumare più riserve e a spostarsi su fioriture non ancora pronte, indebolendo la colonia. Questo delicato bilanciamento climatico agisce in sinergia con altri fattori di stress, causando fino al 40 % di perdite annuali e rendendo ogni stagione una sfida per la sopravvivenza degli alveari.

Nel libro si analizza come la crisi dell’alveare, aggravata da parassiti, pesticidi, inquinamento e perdita di habitat, ha causato un declino del 70% della biomassa di insetti volanti negli ultimi trent’anni. L’agricoltura intensiva e la semplificazione paesaggistica riducono le risorse floreali compromettendo l’impollinazione, essenziale per piante selvatiche e colture. Definito un superorganismo in cui ogni ape ha un ruolo vitale, l’alveare sopravvive grazie alla cooperazione estrema di tutti i suoi membri, dalla termoregolazione alla difesa collettiva. La gestione delle risorse richiede comunicazione, divisione dei compiti e adattabilità, qualità fondamentali per la resilienza della colonia. Il saggio esplora anche innovative soluzioni tecnologiche, come alveari “smart” con sensori e piattaforme di analisi dati, che permettono interventi mirati, riducono l’uso di insetticidi e forniscono informazioni in tempo reale a ricercatori e apicoltori.

L’apicoltura urbana offre speranza: l’assenza di pesticidi e la varietà di fioriture in città creano rifugi per le api. Bottinano su distanze minori e trovano risorse tutto l’anno, dimostrando che la riqualificazione degli spazi verdi può trasformare le città in santuari per gli impollinatori. Per Valsesia centrali sono le iniziative di cittadinanza attiva, con orti condivisi e progetti educativi che promuovono una cultura ecologica, valorizzando la coabitazione tra uomo e insetti utili.

Dal testo emerge come le api siano importanti bio‐indicatori di cambiamenti ambientali, rendendo l’alveare un modello biologico e culturale da preservare, la cui tutela diventa un imperativo collettivo: proteggere gli alveari significa preservare la salute del nostro ecosistema e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Filippo Maria Mazza